EMI電磁干擾與EMC電磁相容的基礎概念

在電子產品設計與測試領域,EMI 和 EMC 這兩個縮寫幾乎隨處可見。許多人會將它們混為一談,但其實兩者有著密切關聯又明確區分。EMI電磁干擾(Electromagnetic Interference) 指的是電子設備因電磁波而產生的不良影響;而 EMC電磁相容(Electromagnetic Compatibility) 則是指產品在電磁環境中,既不會干擾其他設備,也不被外界干擾的能力。簡單來說,EMI 是問題現象,而 EMC 是解決目標。

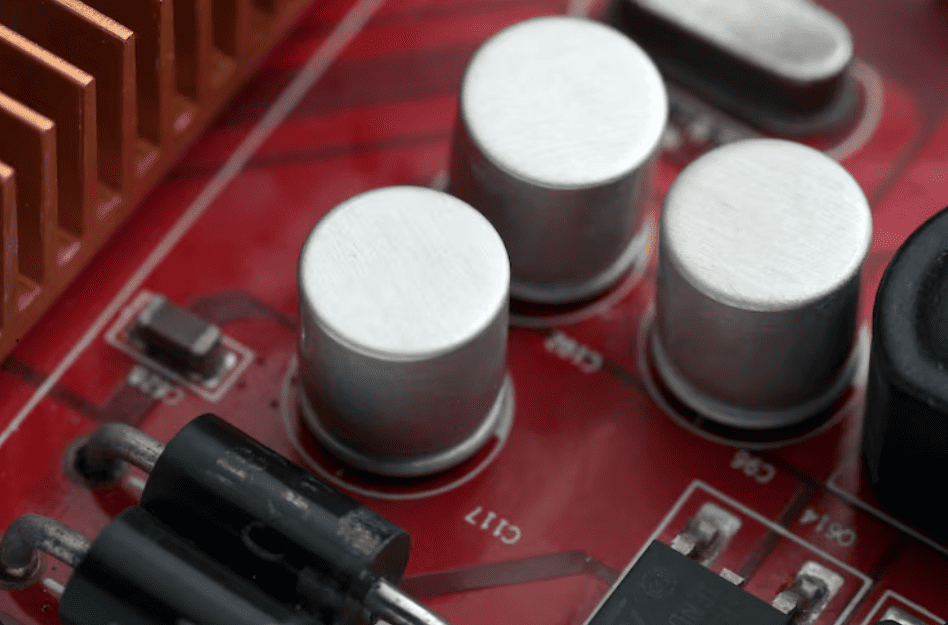

任何含有電子電路的裝置,無論是手機、電腦、汽車電子或工業控制器,都可能成為EMI的來源。例如電源轉換器、馬達驅動器、或高頻通訊模組在運作時,都會產生電磁波能量,若這些能量外洩,就可能干擾附近的設備。同時,裝置本身也可能受到外界雜訊影響而異常運作。這樣的相互影響,便是EMC要處理的核心課題。

各國針對電磁相容皆有嚴格的法規,如歐盟CE、FCC Part 15、美國CISPR、以及台灣BSMI等。這些規範要求所有電子產品上市前,必須通過EMC測試,證明其在電磁環境中能穩定運作且不產生過度的電磁輻射。換句話說,控制EMI電磁干擾的能力,是產品達成EMC標準的基礎條件。

EMI與EMC的關係與設計應用

若以系統觀點來看,EMI與EMC的關係就像「因」與「果」的互動。當產品能有效抑制 EMI電磁干擾,自然能提升其 EMC相容性。反之,若干擾源未被控制,即使功能再先進的設備也可能在測試中失敗。為了達到良好的EMC表現,工程師通常會從三個方向著手:降低干擾源、切斷耦合路徑、提高敏感電路抗擾度。

在設計階段,工程師會運用各種方法減少EMI產生,例如在電源端加入濾波器(Filter)、使用鐵氧體磁珠(Ferrite Bead)抑制高頻雜訊、以及優化PCB佈線結構以縮短訊號迴路。同時,對高頻模組加裝金屬屏蔽罩(Shielding Can),或在外殼上使用導電布、銅箔與吸波材(Absorber),皆能防止電磁波外洩或反射。這些設計不僅能控制輻射干擾,也能讓產品在嚴苛的EMC測試環境中穩定通過。

在測試階段,EMC測試通常包含兩部分:發射測試(Emission Test) 與 抗擾度測試(Immunity Test)。前者檢查設備發出的電磁能量是否超出法規限值,後者則確認設備能否在強電磁環境下保持正常運作。舉例來說,靜電放電(ESD)測試模擬人員接觸產品時的靜電釋放,而輻射抗擾度(RS)測試則模擬外部電磁波照射的情況。唯有同時控制EMI與提升EMC,產品才能真正做到「不干擾他人,也不被他人干擾」。

EMI與EMC雖然概念不同,但在實際工程中卻密不可分。可以說,EMI是電磁環境中的「雜訊來源」,而EMC則是產品對雜訊的「免疫力」。隨著5G、AIoT與車用電子的快速發展,電磁環境的複雜度日益增加,EMI控制技術與EMC設計能力,已成為電子產業競爭力的重要指標。從設計、測試到材料選擇,唯有全面落實電磁相容思維,才能確保產品品質與安全性,同時符合國際市場的嚴格要求。